目次

コロナ禍を経て、日本では働き方が大きく変わりましたが、世界ではどうでしょうか?

日本ではポストコロナを経て出社率が増えてきているものの、コロナ前と比較して首都圏を中心にオフィスの空室率は依然高いままです。海外においても同様で、リモートワークやハイブリッドワークの割合が多いことから空室率は高止まりが続いていますが、一方で環境性能を備えたビルや出社インセンティブの高いビルを求めるニーズが増えています。このようにオフィスニーズがあるハイクラスなビルの空室率は低い傾向が見られるようです。

今回は各国の働き方、オフィスのあり方について、多角的な視点から見ていきます。

ポストコロナを経て、各国はどのような働き方を推進してきているのか

ポストコロナを経た現在、各国は働き方についての議論や試行錯誤を続けており、各企業の対応はさまざまです。それぞれの国で取り組んでいる働き方について紹介します。

日本の働き方改革

日本では、コロナ前にあたる2019年に厚生労働省から「働き方改革」が発表されたことをきっかけに、働きやすさに関する取り組みが進んできました。しかし、大きく変化したのはコロナがきっかけです。

コロナ前の日本では、会社に出社し長時間労働をすることで企業の帰属意識を高め、連帯感を強めていました。コロナ禍によりリモートワークが浸透したことで、ワークライフバランスの重要性が認識されだしています。

ただし、ポストコロナでは、リモートワークで実現できなかった社員同士のコミュニケーションを促すため出社意識が再び戻ってきており、社員に出社してもらうためのオフィスづくりに注目が高まっています。

日本と比較した、世界の働き方の状況

日本ではコロナ禍によりリモートワークが浸透したものの、コミュニケーションの観点から出社傾向が強まってきています。一方世界では、テレワーク傾向がまだまだ強そうです。

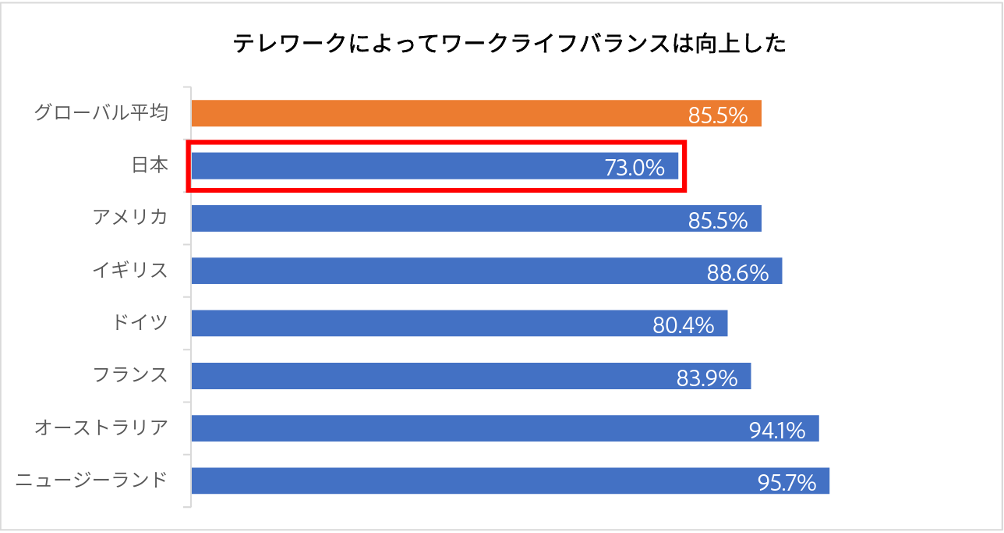

以下Adobeが7カ国で実施した、未来の働き方に関する調査を見てみます。「テレワークによってワークライフバランスは向上した」の問いでは、グローバル平均の85.5%に対し、日本は73%と10%以上も平均下回っています。一方、日本を除いた6カ国はすべて80%以上の割合を獲得しており、各国では日本と比べてテレワークによるワークライフバランスの向上を強く感じていることがわかります。

出典:アドビ、未来の働き方に関する調査を7カ国で実施|Adobe(https://www.adobe.com/content/dam/cc/jp/news-room/pdfs/202109/20210916_survey-on-the-future-of-work.pdf)

出典:アドビ、未来の働き方に関する調査を7カ国で実施|Adobe(https://www.adobe.com/content/dam/cc/jp/news-room/pdfs/202109/20210916_survey-on-the-future-of-work.pdf)

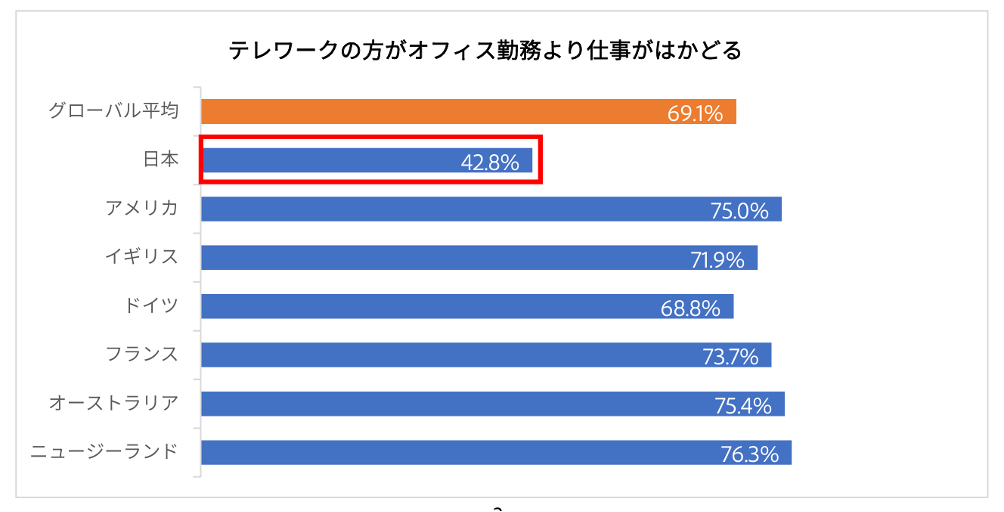

また「テレワークの方がオフィス勤務より仕事がはかどる」の問いでは、グローバル平均の69.1%に対し、日本は42.8%と30%近くも平均を下回っています。一方、日本以外の6カ国では平均値前後の割合を獲得しており、日本と世界でテレワークにおける効率性や利便性に乖離があることがわかります。

出典:アドビ、未来の働き方に関する調査を7カ国で実施|Adobe(https://www.adobe.com/content/dam/cc/jp/news-room/pdfs/202109/20210916_survey-on-the-future-of-work.pdf)

出典:アドビ、未来の働き方に関する調査を7カ国で実施|Adobe(https://www.adobe.com/content/dam/cc/jp/news-room/pdfs/202109/20210916_survey-on-the-future-of-work.pdf)

ワークライフバランスの重要性がより認識されているアメリカ

アメリカでは、コロナ禍により多くの企業がリモートワークを導入しました。さらに、ポストコロナではリモートワークと出社を組み合わせたハイブリッドな働き方が広まってきています。

2022年7月の段階で、リモートワークに関する代表的な企業のポリシーは以下のとおりです。

- Google(グーグル):ハイブリッド(週に最低3日はオフィスに出勤要)

- Amazon(アマゾン):ハイブリッド(週に最低3日はオフィスに出勤要)

- Apple(アップル):ハイブリッド(週に最低3日はオフィスに出勤要)

- Slack(スラック):リモート、ハイブリッド(在宅勤務を許可)

- Adobe(アドビ):ハイブリッド(最大50%の時間をリモートで仕事可)

しかし、リモートワークやハイブリッドワークが広く浸透していることで、ハイクラスビル以外のアメリカのオフィス市場における空室率が上昇傾向にあるようです。

そこで、アメリカで近年重視されているのは、快適性や、サステナビリティが重視されているオフィスです。ウェルビーイングを高めるオフィスや、環境や社会に配慮したオフィスビルを作り出すことで、市場での競争を有利に進めることに注目が集まっています。

また多様な勤務形態も特徴的。アメリカではフルタイムで働く正社員だけでなく、フリーランスやパートタイム、副業など柔軟な働き方が多くの場面で受け入れられています。

このように、コロナ禍による働き方の変化は、アメリカでもワークライフバランスの重要性を再認識させました。リモートワークやハイブリッドワークの普及は社員の柔軟性をもたらすこととなったのです。

イギリスでは金融機関ふくめ広くハイブリッドワークが浸透

デロイトなどの大企業を中心に、コロナ以前からハイブリッドワークを採用していたイギリス。コロナ以降、同僚との交流目的やキャリアへの影響から出社意識も見られますが、依然企業規模にかかわらず広くハイブリッドワークが浸透しています。

またイギリスでは金融機関でもハイブリッドワークが浸透している点が特徴。ロンドンに本社を構えるスタンダード・チャータードでは、窓口業務などの一部職種を除き、ハイブリッドワークをニューノーマルな勤務形態に決定しています。同社はワークフローや契約書締結など、業務に必要やり取りをオンラインで運用・管理できるように整えており、これがハイブリッドワークの移行につながっていると考えられます。

これはイギリス本社だけではなく、各国の支店にも採用。また他国に本社をもつ企業においても、イギリス支社では独自にリモートワークを積極的に導入するなど、国全体の傾向としてハイブリッドワークを高く採用していることが窺えます。

注目されるフランスの「繋がらない権利」

フランスでは、2016年に労働基準法の中に「繋がらない権利」が組み込まれました。繋がらない権利とは、休日や労働時間外に企業から送られてくる電話やメールに対して応答しないことが許される権利のことです。

フランスでは、労働時間と休暇制度が比較的柔軟になっています。たとえば、年間有給休暇が多く設定されていたり、週の労働時間が35時間に制限されていたりすることが挙げられ、それにより労働時間を減らし余暇を楽しむための時間を確保することができるのです。

「繋がらない権利」は、仕事とプライベートの境目が曖昧になった今、オンオフの切り替え手段として各国で注目されています。

北欧の「幸福度」とワークライフバランスの関係性

先ほどのAdobeのグラフでは比較できなかったものの、北欧もワークライフバランスで注目されています。北欧諸国は日本と比較し一人当たりGDPが高い傾向にあり、たとえばデンマークと日本を比較してみると、2021年時点でデンマークの一人当たりGDPは6万7800USドル なのに対し、日本の一人当たりGDPは3万9280USドルと倍近い差があることがわかっています。

デンマークを含め高い労働生産性を持つ北欧諸国ですが、仕事文化として特徴的なのが「ワークライフバランス」を重要視する点。たとえばデンマークでは法令で年5週間の有給休暇が与えられており、余暇や家族との時間を充実させることが容易です。労働時間も世界と比べて短い傾向にあり、仕事以外の生活を充実させるような文化が根付いています。

労働環境においてもフラットな経営体制が特徴的。立場に関わらずフラットな意見交換がしやすい環境が一般的で、これが責任感向上や仕事満足度にも影響しており、高い生産性に寄与しているのではと考えられているようです。

こういった北欧諸国のワークライフバランスを重視する自律的で柔軟な仕事文化や働き方は、高い幸福度にも繋がっています。実際、2022年度世界幸福度ランキングによれば、1位フィンランド、2位デンマーク、3位アイスランド、7位スウェーデン、8位ノルウェーといずれも上位を占めていることがわかります。なお、日本は54位でした。

北欧諸国をみるに、高い労働生産性というのは、ゆとりのあるワークライフバランスやフラットで柔軟な労働環境の整備によって達成されることがわかります。

まとめ

コロナ禍により、世界的にリモートワークが普及しましたが、オフィス勤務に回帰する企業やハイブリッドワークを推奨する企業など、働き方の多様化がいっそう高まりました。また、働き方が多様化する中で、海外でもワークライフバランスの重要性が再認識され、オフィスのあり方にも注目が集まっています。

今後は、オフィスに柔軟な働き方やサステナブルな要素を取り入れることが重要になるでしょう。

参考資料

<海外事例>オフィスもサステナブルに!海外で広がる「環境配慮型オフィス」https://www.workersresort.com/jp/design/environmentally-friendly-office/