日本は災害が多い国です。1995年以降だけでもM6.5以上の地震が約20回発生しています。また、台風や風水害も増加傾向にあり、企業の防災対策は欠かせないものとなっています。 今回は、帰宅困難者対策や防災備蓄など、オフィス防災の基本と実践方法をご紹介します。

帰宅困難者対策、オフィスビルでの防災備蓄は努力義務に

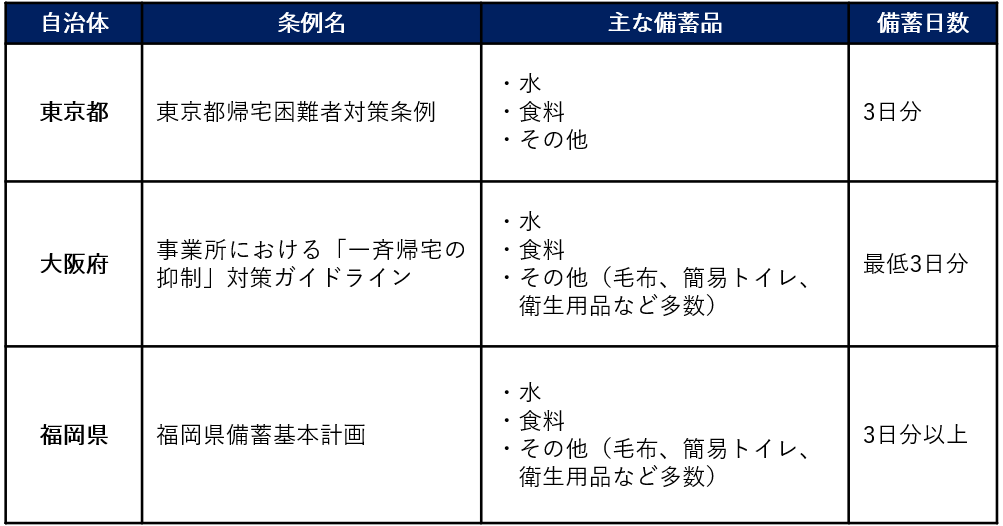

災害への備えで特に重要なのが「帰宅困難者対策」です。東日本大震災では、多くの帰宅困難者が都市部に溢れ、混乱を招きました。そこで、東京都、大阪府、福岡県など、多くの自治体では、条例を設けて、オフィスビルのオーナー、管理者、企業に対して帰宅困難者対策を求めています。企業も様々な対策を取っており、防災備蓄はもちろん、従業員に折りたたみ式ヘルメットなどの防災用品の配布を行ったり、外国人向けのマニュアルの整備などに取り組むケースも増えています。

帰宅困難者対策の第一義は、災害が発生した際に無理に帰宅せず、安全な場所にとどまることです。そのため、オフィスが安全であること、数日は従業員がとどまることができる備蓄があることが重要です。この防災備蓄は条例によって努力義務として定められています。

・条例で定められた防災備蓄の目安

(出展)

- 「帰宅困難者対策ハンドブック(東京都)」https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/1000672/index.html

- 「帰宅困難者対策(大阪府)」https://www.pref.osaka.lg.jp/kurashi/bousai/taiouhoushin/kitakukonnan/index.html

- 「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン(福岡県)」https://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/documents/jigyousyoniokerukitakukonnnannsyataisakugaidorainn202203b.pdf

これらの備蓄が、ビルオーナー側で用意されていることもありますが、基本的にはテナントである企業側が、従業員が社内で安全を確保できるように備蓄し災害に備えたほうがいいでしょう。上記のものだけではなく、ヘルメットや照明器具、医薬品、生理用品、非常用電源なども必要になってきます。また定期的に内容を更新し、消費期限切れのものがないように管理する必要もあります。

災害に対するテナントでの備えとは?

災害時、まず重要なのは「原則3日間の待機」に対応する備えです。内閣府の「帰宅困難者ガイドライン」では、公共交通機関が麻痺する状況下での無理な帰宅を避け、安全な場所に留まることを推奨しています。東日本大震災や2018年の大阪北部地震では、多くの通勤客が駅や道路に溢れ、混乱を招いたことが記憶に新しいでしょう。こうした事態を防ぐためにも、3日分を目安とした食料や水、医薬品の備蓄が不可欠です。

ただし、備蓄だけでは十分ではありません。オフィス自体の安全性も重要です。具体的には以下の対策が挙げられます。

◯什器の固定

大地震時には重い複合機やキャビネットが倒れたり移動したりすることがあります。東日本大震災でも、これが大きな被害を引き起こしました。オフィス家具や設備をしっかり固定することが基本です。

◯避難経路の確保

火災や地震後の避難を想定し、動線を遮る障害物を取り除くこと、非常口や避難経路を分かりやすく表示することが大切です。レイアウトとしては、廊下の幅を広くとって避難しやすくする、非常口へのアクセスを配慮したレイアウトにするといったことが求められます。

オフィス防災では、BCPの視点も欠かせない

また、現代のオフィスでは「データ管理」も見過ごせません。災害時には停電やパソコンやサーバー類の破損が容易に想定されます。最近ではクラウドサービスを利用する企業も増えていますが、以下の準備が必要です。

- 定期的なデータのバックアップ

- 災害時のデータ復旧手順の策定

- ビジネス再開までのロードマップの作成

これらの準備を通じて、業務の早期復旧を目指すことが、災害に強いオフィスづくりの鍵となります。災害対策の一環として、BCP(事業継続計画)の観点を取り入れることも重要です。具体的な方法については、以下の記事をご参照ください。

- 「5分でわかる!BCP対策の基礎知識&運用のコツ」https://office.tatemono.com/magazine/detail/4882

- 「BCPを考慮したオフィスビルの選定基準と着目ポイント」https://office.tatemono.com/magazine/detail/5480

誰でもいつでも災害に対応できる組織づくりが大切になる

災害対策の基本は、万が一災害が起こったらどうなるかを想定した備えがポイントです。防災備蓄をどこに保管するのか。データ復旧はどの手順で誰が行うのか。また従業員との連絡手段はどう確保するのか。オフィス内の避難経路はどう確保され、周知されているのか。これらの確認、徹底が求められます。

条例などで定められた防災備蓄、地震への備えは最低限のことだと認識し、実際にそれを生かせるように、オフィスのあり方を考える必要があります。SNSを活用した安否確認の仕組みづくり、ルールの周知徹底、従業員の家族まで含めた対策も求められます。

防災備蓄を充実させる場合、オフィスレイアウトに備蓄スペースを確保しなければならない場合もあります。それに対し、防災備蓄倉庫を予め備えているオフィスビルであれば、そのスペースを利用することでオフィス部分をより有効活用することが可能となります。

まとめ

災害はいつ起こるかわかりません。そして、企業には従業員を守る義務があります。万が一の際、オフィスは従業員を守る拠点であるべきです。オフィスづくりの際、「防災」という視点を常に取り入れることが、従業員の安全確保につながります。